非物质文化遗产的价值及价值结构问题——中国非物质文化遗产研究的方法论思考

杨 亮1, 张纪群2

(1.山东财经大学 工商管理学院 ,济南 250014;2.山东大学 机械学院,济南 250061)

摘 要:为避免“非遗”研究仅仅局限于民间创作这一狭小的研究空间,有必要把它纳入文化科学这个大范畴里,其研究就不可避免地要采用价值分析这一社会科学的基本方法。作为文化科学的“非遗”概念产生之始,“非遗”内部的主客关系所指涉的创作及欣赏主体之观念和思想是与价值关联的,自然也就产生了“非遗”的价值结构问题。运用价值学说、结构主义等社会科学的研究方法,将为“非遗”研究提供更加广阔的空间。

关键词:非物质文化遗产;价值;价值结构;文化科学

联合国教科文组织(UNESCO)出台《保护非物质文化遗产公约》以来,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)这一术语逐渐进入普通民众的视野。脱胎于民间创作的“非遗”在越来越受到人们重视的背景下,其研究成果呈现出井喷之趋势,中国“非遗”申报工作也越来越专业、有效,并取得了令人瞩目的成绩。截止到2014年,中国共有38个非物质文化遗产项目入选联合国教科文组织的《人类非物质文化遗产代表作名录》《急需保护的非物质文化遗产名录》《非物质文化遗产优秀时间名册》,总数位居世界第一,这体现了我国非物质文化遗产保护的重要成果。[1]

但是,现阶段我国“非遗”的研究基本是在联合国教科文组织出台的《保护非物质文化遗产公约》(简称《公约》)和我国国务院2005年颁布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(简称《办法》)的基础之上展开的,研究的重点主要是民间艺术的普查工作的开展以及商业开发的需要,单一且粗糙。如此一来,“非遗”研究,呈现两种简单化的趋势:其一是博物馆化、档案化;其二是过于商业化、低俗化。出现这种趋势的根源在于“非遗”研究的科学意识不够、“非遗”价值结构研究的缺失,也即“非遗”研究的方法论问题的不足。

一、 非物质文化遗产作为文化科学合法性的问题

这里所指的“非遗”研究的科学意识不够,并非是要其自然科学化,而是不要局限在民间创作或者民间艺术(民艺学)之类的狭小的研究框架内,因为“非物质文化遗产多种多样的价值构成了一个立体、丰富、动态的价值体系,不能仅仅以某一学科来概括,因为非物质文化遗产是对整个社会、整个人类、整个历史而言的”。[2]这里的科学意识是指在尊重“非遗”文化记忆的叠加或者累积特征的前提下,把其划入文化科学的大的范畴里并充分运用文化科学的各种学说和研究方法,从而为“非遗”研究奠定一个开放的、多向度的研究空间,那么剩下的问题就是“非遗”能否纳入到文化科学的范畴里。

“非遗”纳入到文化科学(或者社会科学)的依据是充分的,甚至是不言而明的。首先,“非遗”的研究对象与文化科学的研究对象是一致的。“非遗”是以人以及人精神活动为载体的,换言之,“非遗”不过是人类有意义的活动的产物以及人类内在的心理状态的活动的产物,这与以外部因果关系主导的自然科学是有巨大的差异的。视分离精神科学与自然科学为己任的狄尔泰就文化科学认为,人类生活的每一刻承负着对于过去的觉醒和对于未来的参与。这样的时间结构组成了包括感觉经验、思想、情感、记忆和欲望的人类生活的内在结构,所有这些形成了生活的意义。[3]就是说,文化科学是人的有意义的内在的活动,而“非遗”正是人类内在的活动的产物,这是因为“非遗”作为与物质文化遗产相对应的人类产物,是活态传承的,主要是通过“人的内在的精神交流进行的,如口述语言、身体语言、观念、心理积淀等,因而是抽象的、无形的。”[4]35“非遗”就不可避免地弥漫着人类的思想、观念,“非物质文化遗产是抽象的文化思维,存在于人们的观念中且随着观念的变化而变化,如知识、技能、表演技艺、信仰、习俗、仪式等。”[4]39其次,“非遗”的研究方法与文化科学是一致的。有人试图引入自然科学之数学的、统计的方法去进行相关研究,或许这是一条死路。因为,据马克斯·韦伯所言,社会科学与自然科学的划分的依据就是价值和意义,他曾经如此表述,“任何文化科学的先验前提,不是指我们认为某种或者任何一种一般的‘文化’有价值,而是指我们是文化的人类,秉具有意识地对世界采取一种态度和赋予它意义的能力和意志。” [5]能够产生意义并具有价值的“非遗”应该有其不同于自然科学的研究方法,因为我们无法用自然科学的精确方法或者公式去一览无余地解释“非遗”所涉及的历史问题、艺术问题,甚至人的内在的心理活动等社会科学的命题。“非遗”的研究方法应该是文化科学的方法——价值分析的方法,即围绕“非遗”的个别形态展开价值分析,无论如何“非遗”的研究结果是无法从规律和因素中完全按照逻辑因果律而推演出来,即便推演出来也无法使我们达到对其他“非遗”个体的全面认识,就如同被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的昆曲与中国针灸,是无法用简单的规律或者公式来套用的,而采用价值分析的方法更为妥当。

至此,如果我们基本厘清“非遗”作为社会科学的合法性的问题,那么有一个更为重要的问题随之而来,那就是与社会科学相关联的至关重要的问题——价值问题,这是因为社会科学研究的基本的方法就是价值分析的方法。“非遗”重视人的价值体现(态度和赋予意义),重视人的精神要素和人的创造力,反映了人的情感、智慧、思维方式以及世界观、价值观、审美观等因素,要之,价值问题将是“非遗”研究的一个关键环节。

二、 非物质文化遗产作为文化科学的价值问题

2003年联合国教科文组织(UNESCO)出台《保护非物质文化遗产公约》,其第二条(1)款对于非物质文化遗产的权威界定是:“被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,为这些社区和群体提供认同感和持续感,从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。在本‘公约’中,只考虑符合现有的国际人权文件,各社区、群体和个人之间相互尊重的需要和顺应可持续发展的非物质文化遗产。”笔者以此为依据,分析非物质文化遗产作为文化科学的价值问题。

首先,需要特别说明的是,“非物质文化遗产”这一权威界定出台之始,有三个关键词需要特别注意。第一个关键词——“视为”,是指群体、团体或者个人对于非遗的价值认同问题,也即“非遗”的主体对于“非遗”这一客体的价值认同问题,主体的观念、思想会在客体上有所谓的价值参与的问题。第二个关键词——“认同感和历史感”,是指群体、团体在传承非遗的过程中被价值认同的问题,也即有观念、思想的主体被有效地做出价值判断的问题。第三个关键词——“符合”,则是指“非遗”这一客体被社会约定俗成的价值观念做出价值分析的问题。可见,所谓研究或者保护“非遗”(文化、文化主体以及文化客体)都是无法逃脱“被观看”的角色的,“非遗”从出生开始,其被价值关联的命运是无法消除的。

其次,根据《保护世界文化和自然遗产公约》和《保护非物质文化遗产公约》,我们可以发现“突出的普遍价值”是公认的文化遗产的主要特征之一,这一“突出的普遍价值”是以人类的普遍的观念、思想为基础的,其实质就是人类的所谓的普世价值对于“非遗”的价值过滤的问题。很显然,联合国教科文组织以及我国国务院所给定义不仅仅是关注文化遗产的问题,还不可避免地涉及了人类生产、生活的意义问题,也即涉及价值问题。也可以这样说,“非遗”的世界是一个价值丰富的世界,“非遗”之所以对于人类有价值乃是因为人类对于“非遗”采取一种价值态度,不然《公约》和《办法》对于“非遗”的保护也就失去了存在的意义。意义、价值问题,历来是关乎人类深层思考的问题,离开价值问题探讨“非遗”犹如无源之水、无根之木,也就失去了“非遗”作为人类共同文化遗产所具有的鲜活的生命力,因为“没有价值,我们便不复‘生活’,这就是说,没有价值,我们便不复意欲和行动,因为它给我们的意志和行动提供方向”。[6]而且“只是那些依照某种价值观点对主体有意义的实在组成部分,才会成为研究者的对象。价值关联和文化意义两者一般地解释了选择研究对象的根据”。[7]

再者,价值问题是嵌入式的存在,根本原因在于“文化遗产首先是一种观念,从个人到国家的不同阶层中,人们可以分享许多关于文化遗产的观念,也会做出自己的定义,而文化遗产在国家力量介入后,定义就通常由官方认可的主流团体提出,并且尽量能够与社会中其他团体共享”。[8]比如,根据国务院2005年颁布的《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(以下简称《办法》),其关于“非遗”的概念界定是:非物质文化遗产指各族人民时代相传的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间。“与群众生活密切相关”这一表述实际上就是官方对于传统文化表现形式和文化空间的价值参与问题,具备了意识形态的影子,而意识形态问题实质就是价值批判的问题。换言之,权力支配、人为的改变等等其本质就是价值问题,还比如“非遗”的评定问题,“非遗”自身就是价值判断的产物,为什么歌剧不是非遗,而昆曲就是非遗呢?依据是什么?答案无疑是价值问题,绝不是自然科学推演的问题。

还有,非物质文化遗产成熟期的文化特征是基于农耕文明时期的精神涵养的结果,家、族乃至民族的共同愿望和追求为主要特征。中国尤其如此,敬天礼地、诗书礼仪、忠孝节义、安贫乐道、知足常乐等等道德感召或者说道德说教之类元素从来就没有离开过传统文化的内核。更为重要的是,还有不同的历史时期和不同的地域具有不同的文化重心,传承主体的观念参与,使非遗在不同的历史时期以及不同的地域加入了不同的印记,甚至可以说“非遗”几乎成为族群甚至国家所秉承的价值追求的集合体。至此,“非遗”的价值问题已经基本显现,既然价值乃文化科学(“非遗”属于文化科学的范畴)的一般性特征,那么关于价值问题的研究应该成为“非遗”研究方法论的主体内容之一,也是毋容置疑的。

三、 非物质文化遗产的价值结构关系问题

如果价值问题乃文化科学的“非遗”的基本问题,那么价值是透过什么样的相互关系(结构)被表达出来,也即“非遗”的价值结构是怎样的呢?这一问题的解答将为“非遗”研究打开一扇通往文化科学的大门,将会开拓“非遗”研究的宽度和广度,这也是“非遗”研究的方法论探讨的必要性所在,因为“事物的真正本质不在于事物本身,而在于我们在各种事物之间构造,然后又在它们之间感觉到的哪种关系”。 [9]根据“非遗”研究的视角,其价值结构关系呈现不同的结构形式。

首先,“非遗”一元价值结构关系问题。“非遗”的最大的特征莫过于身体性特征(活态性),是指人的身体和其各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能等等是一体的,即“非遗”价值或者意义的产生来自于人自身及其演绎的过程,简单说就是一个活动着的主体所产生的意义(价值)。“非遗”的各种外在的表现形式生成于人的身体,当然也结束于人的身体,这造就了“非遗”一元价值结构的关系特征。就如迈克尔·波兰尼认为的那样,有一种个人知识是默会性的、个性化的,依靠的是个体的体悟和觉察,其身体的技艺(能)贯穿于其行为过程,却没有符号或者文字可以表示出来,这与可描述的、规范的以及符号或者文字能表述的正规知识决然不同。如此一来,有两个问题极为重要,其一是这一内化于心的知识(社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能等等)几乎是出于本能(意识不到的能力),就如迈克尔·波兰尼所言:“实施技能的目的是通过一套规则达到的,但实施技能的人却不知道自己那么做。……一个会游泳的人无法说出他能游泳的原因,……物理学家、工程学家可以解释自行车保持平衡的原理,但这种原理并不能够教会人骑自行车。” [10]其二是形式和意义纳于一体(身体)而不是对立的,“非遗”可以说是时间的产物,没有过程也就没有价值。因此,“非遗”的一元价值结构是人的默会性知识连缀为时间轴线上的节点,任何的价值的产生必须依赖于感觉器官的现场(流动)感知,任何一个单独的时间节点都无法带来完整的意味,这一点,类似于朱光潜先生所言:“感觉到的运动也就是要在脑子里产生一种意象,而这种运动意象也就成为形象思维的一个因素。……许多艺术评论都特别着重艺术作品对欣赏者心中所产生的肌肉紧张或松弛的感觉。……‘气势’‘骨力’‘雄健’等观念至少有一部分来源于我们的身体感觉。” [11]

很显然,“非遗”的一元价值结构关系,立足于身体性或者活态性的表述,实际上触及到的是“非遗”传承人以自身身体的自然属性为主的前提下,结合了社会属性并在时间轴线上熔合为一体而形成的独具个性特色的文化遗产。“非遗”所需要的感知功能、身体传承、感性体验、口传心授等等身体性经验实践性特征,正是其一元价值结构关系的体现。所以,有学者如向云驹曾撰文认为人的身体是“非遗”的学术元点及其元科学的逻辑起点,是通往身体哲学的身体文化遗产,是不无道理的。因此,一元价值结构是以人为中心的价值结构体系,凸显了人之所以为人的意义所在。

其次,“非遗”二元价值结构关系问题。进一步从《公约》所给的定义来看,如果实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所是“非遗”的外部结构(文化客体),那么文化多样性和人类的创造力无疑是“非遗”的意义所在亦即内部结构(文化主体),通过内部和外部的结构关系(文化主体与文化客体的架构关系),“非遗”价值得以产生,这便形成费迪南·德·索绪尔符号学所给的能指与所指的二元结构,实质上也就是形式和意义的结构关系,也即“非遗”的基本的价值结构形式,这也是典型的西方哲学二元对立结构形式,丰富了对于“非遗”的进一步思考,这拓宽了一元价值结构过于注重身体性(自然属性)的局限。内在价值结构所指的是人类生活的内在的情感、经验、思想、记忆、欲望等等,其表现为文化多样性和人类的创造力。内在指涉情感(满足),或者说以情感为代表的内在的心理结构乃“非遗”的深度模式,这一深度模式通过所承载的情感统摄着“非遗”的文化主体和文化客体的每一处细节,通俗一点讲,人的所思所想才是“非遗”价值结构中占据主导地位的那一元。外在的价值结构主要指涉以技艺(能)为代表的社会价值,中国传统文论所提倡的道与艺、道与文、文以载道、寓教于乐等等里面所提到的艺、文、教是皆具社会意义的外在结构形式。“非遗是人的自我意识投射到身体上的复杂技艺(能)、行为的表现过程,身体是个体与社会的交汇点和区别点,能够自我确认和自我区分,这使以非遗为代表的的技艺(能)在具有社会性的同时又极具个人特色。”[12]这段文字是中肯的。

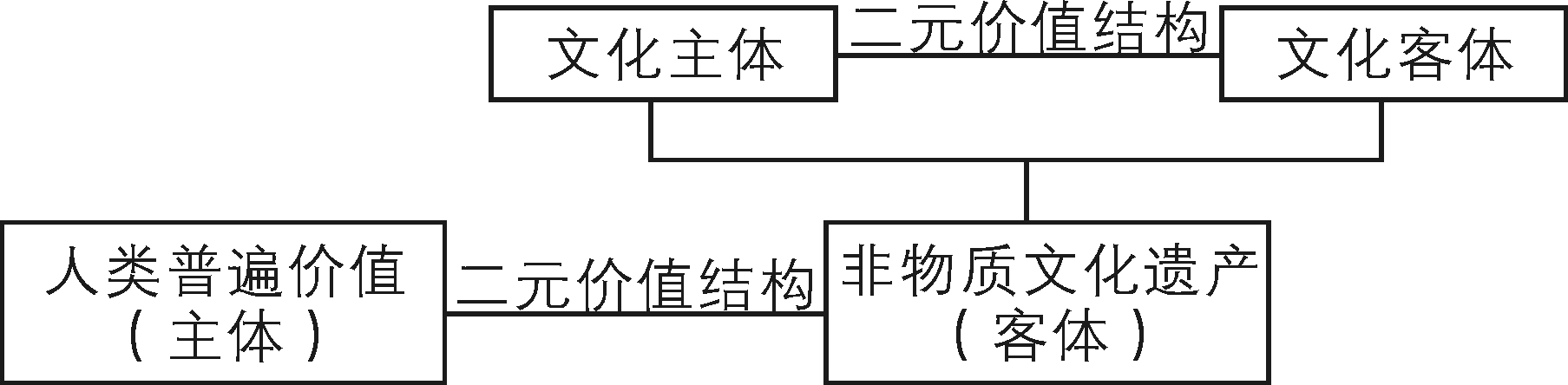

在以上所述二元价值结构里面,文化主体(内)和文化客体(外)两部分的关系作为“非遗”的主要关系,主要体现在文化主体对文化客体的认同,这一结构相对封闭和独立,其关系能自我调适。但是,如果把它纳入到更大的二元价值结构里面,比如把包含文化主体与文化客体的“非遗”纳入人类普遍的价值认同的二元价值结构关系中,前述价值结构关系将会呈现新的变化。换言之,由于更大结构里其他因素的参与,结构关系呈现层级关系变化(见图1)。

图1 “非遗”二元价值结构关系

可变更的结构关系将使“非遗”二元价值结构的层级不断的更新,这无疑对于“非遗”研究是大有裨益的,正如罗兰·巴特所言,“结构主义的人把真实的东西取来,予以分解,然后重新予以组合。” [13]人类普遍的价值或者说普世价值与“非遗”便是重新予以组合的结果,如果人类普遍的价值对于“非遗”研究具有决定性,它实际上是新结构的深度模式,关于“非遗”新的二元价值结构关系便成立了。进一步讲,人类普遍价值是积极的,被决定的另一元——“非遗”就呈现积极的发展态势,但是如果受到非人类普遍价值的影响,比如意识形态或者权利支配的影响,“非遗”将呈现消极的发展态势。要之,二元价值结构这种层级结构将为开辟“非遗”相关研究提供新的方法和思路。

最后,“非遗”三元及多元价值结构关系问题。三元价值结构关系是“非遗”多元价值结构关系的基础,其体系是多样化的,亦是可变更的。从宏大的价值结构考量,“非遗”作为人类文化体系里面的一项重要内容,有两种三元价值结构值得一提:其一是以天、地、人为基础的三元价值结构;其二是以人、技艺(能)、社会为基础的三元价值结构关系。就前者而言,无论是“民间创作”“人类活财富”还是“非物质文化遗产”的表述,基本上是基于人类对于“天地人”和谐统一发展的三元结构的延伸,此价值结构和谐、稳定和自足,可以说,这一结构是中国传统天人思想的价值体现。后者则重在人文价值的凸显,此结构站在人文关怀的制高点上,通过结构关系寻找“非遗”的终极价值所在。学者钱永平似乎也提出了“非遗”的三元价值结构关系,“非遗作为我们的生活方式之一,以身体技艺、行为实践为中心,在生活-自我意识-身体技艺(能)及行为三者之间循环反馈……”[14] 这一提法实际上是后一种结构关系的变种,其核心还是人的价值(自我意识)的彰显。

在传承与保护的过程中,“非遗”呈现多层次、立体化的有机价值结构,因为此价值结构是通过人的身体的各种实践、现象与活动,被制造与再制造出来的深层结构。因此,基于内部和外部(形式和意义、能指和所指)的基本的二元价值结构关系远远不能满足研究之需要。如此一来,共时的看待“非遗”,我们会发现它是具体的指涉以人为中心的政治、经济、社会、文化、宗教、生态方方面面,从而呈现多元结构形式,也即情感性、社会性等等及其多元性的混合和再混合。对于“非遗”的价值结构关系,是开放的,任何人任何时候都可以发现与“非遗”建立某种积极联系的原则,通过对这种联系的了解,对“非遗”的价值或者说意义做出解释,当然,多元价值结构也是不稳定的。首先,“非遗”多元结构关系问题正符合“非遗”文化多样性的需要,传统的“非遗”会因为这种结构关系的可能性而发掘出新的研究方向,能具体到社会、历史、艺术、政治和经济等等领域,涉及人类学、社会学、历史学、符号学、艺术学等等学科,几乎涵盖所有的文化科学的全部内容。比如中国书法,它是中华民族不同社区、群体、个人间的世代相传的,具有历史连续性和文化认同的,人人都可以尝试的技艺,却涉及艺术学、符号学、社会学,等等。其次,我们不能为了捍卫某种个人信念而放弃对于“非遗”研究的不可预知的全新的出发点和立场而造成的不稳定,因为多元结构是为了解决实际问题,不稳定也正是多元价值结构生命力所在,这无疑是“非遗”研究最为积极而有效的方法问题。

四、 结语

中国非物质文化遗产是在漫长的农耕文明的过程中发展起来的,带有浓郁的本土文化特征,其身份辨识、情感记忆和生活支撑等作用表征了我们作为中国人的本质特征,在当今开放的全球化的背景下,“非遗”就是我们的身份辨识,这就注定了“非遗”问题是关系我们文化脉络的问题,关系我们可持续发展的问题,甚至可以说“非遗”是涉及国家软实力的战略资源。这一资源的研究与保护,不能局限在档案式的博物馆收集与展示,更不能任其过度的商业化开发而带来低俗化,因此,更为有效的“非遗”研究方法的探讨无疑是有意义的。首先,采用文化科学之价值分析的研究方法,从静态的客体的研究转向人、人的观念的研究,研究人深层的思考问题,即价值问题,亦即回归“非遗”研究的重心——人。突破民俗、民间艺术研究的局限性,从专注于实在物的收集与研究以及过度的商业开发研究,转向人所给予“非遗”的意义研究。在此基础上,把“非遗”纳入到文化科学的大范畴里,我们可以运用多种学科参与到研究当中,而不必拘泥于个人的学术信仰。其次,文化科学的框架内的“非遗”的价值是透过各种相关元素的相互关系被表达出来,这些相关元素之间的构造呈现为不同的价值结构形式,一元、二元、三元及多元结构等价值结构便是价值结构的不同形式。通过这些价值结构,可以拓宽“非遗”研究的视野以及丰富其研究视角。价值结构方法虽然是把共时的、静态的“非遗”作为研究对象的,但能建构“非遗”庞大而科学的研究体系是确定无疑的。

总之,“非遗”的研究及保护乃全球性的问题,无论东方还是西方都有自己言语的权利,在文化科学的大的框架下,我们可以积极有效地运用文化科学的基本方法,完善“非遗”研究的架构体系,真正有效地实现科学化研究和合理化保护,推动“非遗”的可持续发展,最终发挥“非遗”软实力的作用。

参考文献:

[1] 陈平.中国非物质文化遗产发展报告[R].北京:社会科学文献出版社,2015∶1.

[2] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008∶68.

[3] H.P.Rickman.“Meaning in History”:W.Dilthey’s Thoughts on History and Society[M].London,1961∶97-101.

[4] 牟延林,谭宏,刘壮.非物质文化遗产概述[M].北京师范大学出版社,2010∶35.

[5] [德]马克斯·韦伯.社会科学方法论[M].韩水法,莫茜,译.北京:商务印书馆,2013∶35-36.

[6] H. Richert.System der Philosophie I[M]. TÜbingen, 1921∶113.

[7] 韩水法,莫茜.韦伯社会科学方法论概述·汉译本序[M]∥社会科学方法论.北京:商务印书馆,2013∶13.

[8] 葛兰·艾波林.文化遗产:坚定、保存和管理[M].刘蓝玉,译.台北:五观艺术管理有限公司,2005∶72.

[9] [英]霍克斯.结构主义和符号学[M].李幼蒸,译.上海译文出版社,1987∶8.

[10][英]迈克尔·波兰尼.个人知识:迈向后批判哲学[M].徐泽民,译.贵阳:贵州人民出版社,2000∶73-74.

[11]朱光潜.西方美学史[M].北京:人民文学出版社,1964∶674.

[12]钱永平.论非物质文化遗产的身体性形态特征[J].西北民族研究,2011,(3).

[13]罗兰·巴特.结构主义——一种活动[M]∥西方文艺理论名著选编(下卷).北京大学出版社,1987∶ 466.

[14]钱永平.UNESCO《保护非物质文化遗产公约》述论[M].中山大学出版社,2013∶89.

【责任编辑:宇 辉】

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“新型城镇化语境下非物质文化遗产的结构性调整及重建问题研究”(14YJAZH096)的阶段性成果。

作者简介:杨亮(1974-),女,济南人,山东财经大学工商管理学院副教授,博士,研究方向:旅游及旅游美学、“非遗”;张纪群(1972-),男,济南人,山东大学机械学院讲师,研究方向:绘画与设计语言。