中国民俗类非物质文化遗产分类研究

王燕妮

(贵州民族大学 南方少数民族非物质文化遗产研究基地,贵州 贵阳 550025)

摘要:民俗类非物质文化遗产在我国的国家级非物质文化遗产名录中占据着较大比重,面对日益增多的民俗类非物质文化遗产名录,构建科学合理的分类体系对民俗的申报、管理、传承和活化都有着重要意义。目前,民俗类非物质文化遗产存在着“民俗”与“非遗”类属关系模糊、二级分类和三级分类明显不足、文化空间类别的缺位、项目编号指导性不强等问题。针对民俗类非物质文化遗产分类面临的种种困境,本文根据科学性、全面性、本真性等非遗分类原则重构了民俗类非物质文化遗产的多层次分类体系。

关键词:民俗;非物质文化遗产;名录;分类

我国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护工作在逾十年的探索实践中,逐步形成了以国家级、省级、市级、县级四级十类的非遗名录体系。面对日益庞杂的非遗申报、管理、传承和活化等实践活动,科学而严谨的分类工作变得尤为重要。我国目前共有87万项的非遗资源总量[1],由于名录的实践指导意义日益增强,对其进行科学化、标准化的分类成为当务之急。

当前,四批国家级非遗名录中民俗类项目共计157项,占国家级非遗总量的11.50%①,地方各级非遗名录体系中民俗类项目所占的比重也较高。民俗类非遗项目数量多、分布广、表现形式复杂多样等特点,构建多层次的分类体系显得刻不容缓。然而,由于民俗类非遗至今仍存在着界限模糊、概念不清等问题,使建构和完善多层次的分类体系面临着多重困难。

一、国家级非遗名录下的“民俗”概念

“民俗”一词在我国的使用十分广泛,它不仅散见于一些古籍中,还被广泛用于民间日常交际口语中;同时,它还是我国一个规范化的学科专属名称,即民俗学。然而在非遗名录中,“民俗”却被视为非遗下的一个类别,与“民间文学”“传统音乐”“传统美术”等这些在民俗学视域下在其范畴内的文化形态并列,这使得以民俗学家为代表的学者们围绕着其概念的解读、使用进行了激烈的讨论。他们认为,作为一门学科的“民俗”概念在非遗名录中被降格和缩小了,从而造成对“民俗”的狭隘理解,也使民俗学学科的发展带来混乱的迹象[2]。甚至有学者认为“民俗”在“非遗”中的地位就等同于“其他”或“杂项”[3]。因此,厘清非遗名录下“民俗”(以下简称“非遗之民俗”)的概念和范畴,是对其进行科学合理分类的首要前提。

首先,“非遗之民俗”是以“学科之民俗”为源头和基础。巴莫曲布嫫曾指出,非遗保护工作源于民俗学对传统文化的保护理念。虽然在《联合国保护非物质文化遗产公约》(2003,以下简称《公约》)对非遗定义和范围的界定里并没有使用“Folklore”,也是为了规避该词引发的种种争议,而以“Folklore”为关键词的《保护民间创作建议案》(1989)的宗旨和精神依然贯彻非遗保护工作始终[4]。仔细审视我国非遗名录的申报、分类、管理等工作,也是在民族民间文化保护工程普查工作基础上开展的,自然当前非遗名录中“民俗”类项目无一例外都是学科“民俗”的范畴。

其次,“非遗之民俗”与“学科之民俗”不完全相同。“学科之民俗”是英文合成词“Folk-lore”被纳入汉文化的比照研究中后进行的转译[5]21,基于研究对象和研究规范的不同,“民俗”的释义和范畴本就还存在认识差异。叶涛和吴存浩在《民俗学导论》中就将“民俗”现有定义归纳总结为七类三个基本共识[6]。这个还在不断被强化的学科概念,并不适用于十分具体的非遗名录体系。因此,不能简单地把“非遗”理解为从前民俗学所讨论的对象[7],“非遗之民俗”指的是“学科之民俗”研究范畴内的“狭义民俗”或“特定民俗”。[2]

再者,对非遗之“民俗”的理解要以“非遗”历史为参照。“民俗”与“非遗”的特殊结合,在《关于加强文化遗产保护的通知》(国发[2005]42号)(以下简称《通知》)和《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011,以下简称《非遗法》)里虽然都有出现,但前者将“民俗活动”作为“非遗”概念下的一种与“口头传统”、“传统表演艺术”相并列的传统文化表现形式的定义,后者将“传统礼仪、节庆等民俗”视为“非遗”包括的对象之一,都还没有很清晰地界定两者的关系。直到首批国家级非遗名录的颁布才明确了在非遗视域下“民俗”与“非遗”的从属关系。

基于以上三点,在对UNESCO《公约》和我国《非遗法》对“非遗”的定义和范畴的详细说明进行比照后,可以梳理出“非遗之民俗”的基本含义:第一,它是以非遗名录分类为基础的专有名词,具有强烈的中国非遗保护工作的特征和具体所指,就目前而言,它指的就是国家级、省级、市级、县级四级十类非遗名录中的“民俗”类;第二,它基于《公约》的总指导,在文化形态上表现出多元性,包含传统文化表现形式与传统文化表现形式相关的文化场所;第三,非遗名录中民俗类项目主要涵盖礼仪、节庆活动、有关自然界和宇宙的知识和实践;第四,根据我国非遗项目的申报机制和相关要求来看,它要符合“体现中华民族优秀传统,具有促进中华文化认同的作用;在一定群体或族群中相沿承传的民俗活动表现形式;具有较悠久历史,且在当代是以活态形式存在;具有代表性、典型性,或具有独特性、特殊性的历史文化价值”等相关要求。*

诚然,上述对非遗“民俗”的定义较为宽泛,但在实际操作中还是有具体规律可循的。这就好比将学科“民俗”视为一只口袋,非遗“民俗”是以政府为主导的文化主体自觉地、有意识地从其中挑选出符合上述四方面要求的那些具体的文化形态。

二、当前我国民俗类非遗的分类现状

当前,我国部分学者在建构非遗分类体系中涉及了“民俗类”,以《中国非物质文化遗产普查手册》(以下简称《手册》)的十六分法[8]、《非遗概论》的十三分法[9]265、《非遗学》的八分法[10]、《非遗分类学研究》的七分法[11]、《论非遗的分类》的七分法[12]28-37为代表。将这些分类中涉及非遗“民俗”进行比照(见表1),其研究差异主要集中于四个方面。

表1 当前我国涉及民俗类的多种非遗分类法的详细比较

注:《论非物质文化遗产的分类》中的一级分类中有“民间习俗类”,包含“民间知识”“生活消费习俗”和“岁时节令” “人生礼仪”等二级分类,对应一级分类分别命名为“民间习俗类(一)”、“民间习俗类(二)”、“民间习俗类(三)”。

其一,对“民俗”与“非遗”类属关系的认识差异,决定了一级分类的类别差异。呼吁“民俗”不能作为非遗一级分类的学者,往往是基于民俗学研究的视野,认为非遗名录中的一级分类不对等,没有呈现出“平级”、“惟一”等关系[11]。因此,他们避开“民俗”概念的争议,或以《公约》的七分法为参照,归纳提炼具有泛指意义的分类,如苑利、顾军采用的八分法和七分法;或以《手册》为参照,用更为具体的文化表现形式来凸显学科“民俗”的概念及其内部差异,如十六分法和《论非遗的分类》的七分法等。对“民俗”作为“非遗”一级分类持肯定意见的学者,则从非遗保护的具体实践出发,承认当前非遗分类存在的缺陷,但同时又认可“民俗”作为一级分类的标准,以彰显其在非遗分类中的独特地位,并认为能带来“民俗”发展的新局面[2],如《非遗概论》的十三分法和非遗名录的十分法。

其二,民俗类非遗的二级和三级分类处于紊乱或欠缺的状态。表1显示,现有非遗分类中只有部分学者进行了相关二级分类,且存在着不少缺陷。如《手册》中就将“岁时节令”简单分为“汉族节日”和“少数民族节日”,属于“错误的应该规避的分类法”[3]。苑利、顾军采用的八分法和七分法则遗漏了以侗族款约(国家级,第四批扩展项目“民俗”类X-19)为代表的“社会组织习俗”。张敏采用的七分法将“服饰”(“3.2.2服饰”和“7.2.2服饰”)既纳入“传统技艺类”又归入“民间习俗类”,归属存在混淆;另外,将“传统医药”归入“民间知识类”,这与名录有明显矛盾,且所举实例“风水林”、“招魂术”等也并不符合非遗的申报准则[12]45-48。诚然,非遗名录不做二级分类,一定程度上的确“避免了二级分类中更容易出现的有所缺漏、不够严谨等缺陷,具有国家级名录所应有的涵盖性强、指导性强等长处。”[9]260但是,随着我国非遗名录项目数量越来越多,对非遗保护工作的要求越来越规范严格,健全非遗的名录体系,重构非遗名录分类体系,尤其是建立和完善二级及三级分类,是数字化技术引入非遗保护工作的重要前提,也是我国非遗保护从“重申报”向“重保护”转型中的关键措施,更是未来各地各国间进行全面文化交流的重要保障。

其三,“文化空间”类别暂时缺位。“文化空间”(The Cultural Space)是UNESCO《公约》中界定非遗的一个重要概念,在《代表作申报书编写指南》中也明确了它是非遗的重要表现形式之一,《人类口头和非物质遗产代表作》(以下简称《代表作》)中以此命名的项目数量颇丰。在我国的《意见》、《通知》和《非遗法》中也均采用了这一概念,甚至在《文化部关于申报第一批国家级非物质文化遗产代表作的通知》(文社图发[2005]17号)中还以庙会、歌圩、传统节日庆典等为“文化空间”举例,并在附件《申报书》的填报说明中,将“文化空间”列为单独一类。难以理解的是,我国先后颁布的四批国家级非遗名录中,“文化空间”却消失了,既不是一个独立的类型,甚至连一个具体的项目都没有。“文化空间”对非遗保护的重要性,国内已有诸多学者对此进行了详细具体的论述*。因此,“文化空间”类别的缺位,严重影响了我国非遗名录分类体系的全面性和科学性。

其四,分类不科学导致项目编号指导性不强。现有的国家级非遗名录标签,事实上对一些民间文化事项整体性保护产生了认识屏障[13]。当前国家级非遗名录的项目编号是按照批次和十个一级分类进行的数字符号有序递增设定的。作为一个普遍问题,由于非遗名录缺乏科学系统的二级和三级分类,不仅无法对可预期可扩容的项目预留编号,更难以体现非遗项目间的相关性,不利于今后非遗具体名录的整体管理和保护。比如:苗族服饰(国家级,X-65)与苗族四月八姑娘节(国家级,X-77)、苗绣(国家级,VII-22)、苗族银饰锻制技艺(国家级,VIII-39)等苗族非遗,从文化本体上来看是彼此联系的,是对苗族服饰的文化整体表达和认知,但在目前的分类体系和名录编号中还暂时看不出整体性保护的思想。

三、重构民俗类非遗分类体系的困难性与复杂性

民俗类非遗的分类现状的种种不足,使重构民俗类非遗的分类体系成为燃眉之急。然而,重构民俗类非遗分类体系又面临着困难性与复杂性。这些困难主要体现在:

第一,民俗类非遗项目在命名上具有强烈的地域性和民族性,使重构民俗类非遗的分类体系存在较多不便。严格地说,以地域或民族对文化事项进行分类是不科学和不规范的,既缺失了分类的公平和必要,也容易产生民族或地域本位主义思想的误读。当然,这是因为我国非遗申报工作是由政府文化事业管理部门主导这一现实情况决定的,也反映了一些地方非遗工作者在申报时对项目的论证、命名工作不够审慎,从而给今后民俗类非遗分类体系的重构带来了极大的困扰。

第二,民俗类非遗作为特殊语境下的产物,整体包含过于庞杂,重构民俗类非遗的分类体系面临极大挑战。民俗类非遗既非学科意义上的“民俗”,也不是具备单一的文化属性的民俗;它既囊括了“非遗”概念下的礼仪、节庆活动,有关自然界和宇宙的知识和实践,甚至是《非遗法》中所指的“其他”,又包含了名录中具体的服饰、饮食、组织制度等文化形态。由于三者的文化形态归属不尽相同,从而给民俗类非遗的多层次分类带来了困难。

第三,民俗类非遗具体名录的复合性与申报类别选取的惟一性之间存在矛盾。强烈的文化复合性和多元性特征加大了民俗类非遗分类的难度,造成分类和归属上不可避免地出现重叠、交叉甚至难以归属等问题。UNESCO的申遗工作采取以项目为主体、类属为标识的方法,在《名录申报表及编制说明》中就明确指出,申报项目的所属领域可以是“《公约》第二条第二款说明的一个或几个方面。”*因此,大多数代表作都具有多个类别的属性。比如:印度“吠陀圣歌传统”(The Tradition of Vedic Chanting)就属于“口头传统”和“礼仪与节庆活动”两类。这样的规定虽然并没有解决文化复合性带来的交叉重叠问题,但从尊重文化本体基础上还是避免了惟一分类引发的争议。反观国内,我国采取的是分类基础上的项目申报制度,在《申报书》中就明确了“项目类别”需从17个可选项中选择一项*,这就意味着项目在申报之初就被人为地打上了惟一属性的烙印。因此,项目最为突出的文化形态成为确定其类别的首要条件。比如:“壮族歌圩”(国家级,X-46)因具有节庆文化特质被归入“民俗”类,但同样具有集会、节庆性质的“花儿会”(国家级,II-20)却被归入“民间音乐”类。又如:舞龙本是民间信仰、民间文学、民间手工技艺等多种文化复合体,“潜江草把龙灯”(湖北省,X-4)属于“民俗”类,但在国家级名录中却属于“传统舞蹈”类(国家级,III-4)。在国家级非遗名录中,“潜江草把龙灯”成为“龙舞”的一种表现形式,这样虽然将舞蹈艺术层面的文化价值提升了,却人为地拆解了其多元复合的文化特质,反而降低了非遗名录的整体文化价值。

四、重构民俗类非遗分类体系的可行性尝试

在坚持非遗分类的科学性、本真性、实用性、全面性的原则指导下[3],依据现有的四级十类非遗名录体系,对“民俗”类非遗的分类进行多层次和多线性的可行性尝试变得刻不容缓。总体上讲,整个民俗类非遗分类体系应以学科“民俗”分类体系为理论指导。“非遗”与“民俗”的辩证关系,决定了民俗学自然而然成为非遗研究最核心的担当者和学科基础*,否则非遗保护就是无根之木、无水之鱼,民俗学也没有肩负起时代所赋予的重任。然而其学科分类的规范性,对类属概念提出和使用的严谨性,以及民俗要素在分类中体现出的全面性,都是重构民俗类非遗分类体系的实践值得借鉴的。因此,在本研究的分类体系中,比如“社会组织习俗”、“生活消费习俗”等专有名词和分类标准都借鉴了上述学科“民俗”的分类体系。具体来看,重构民俗类非遗的分类体系主要进行了如下相关探索。

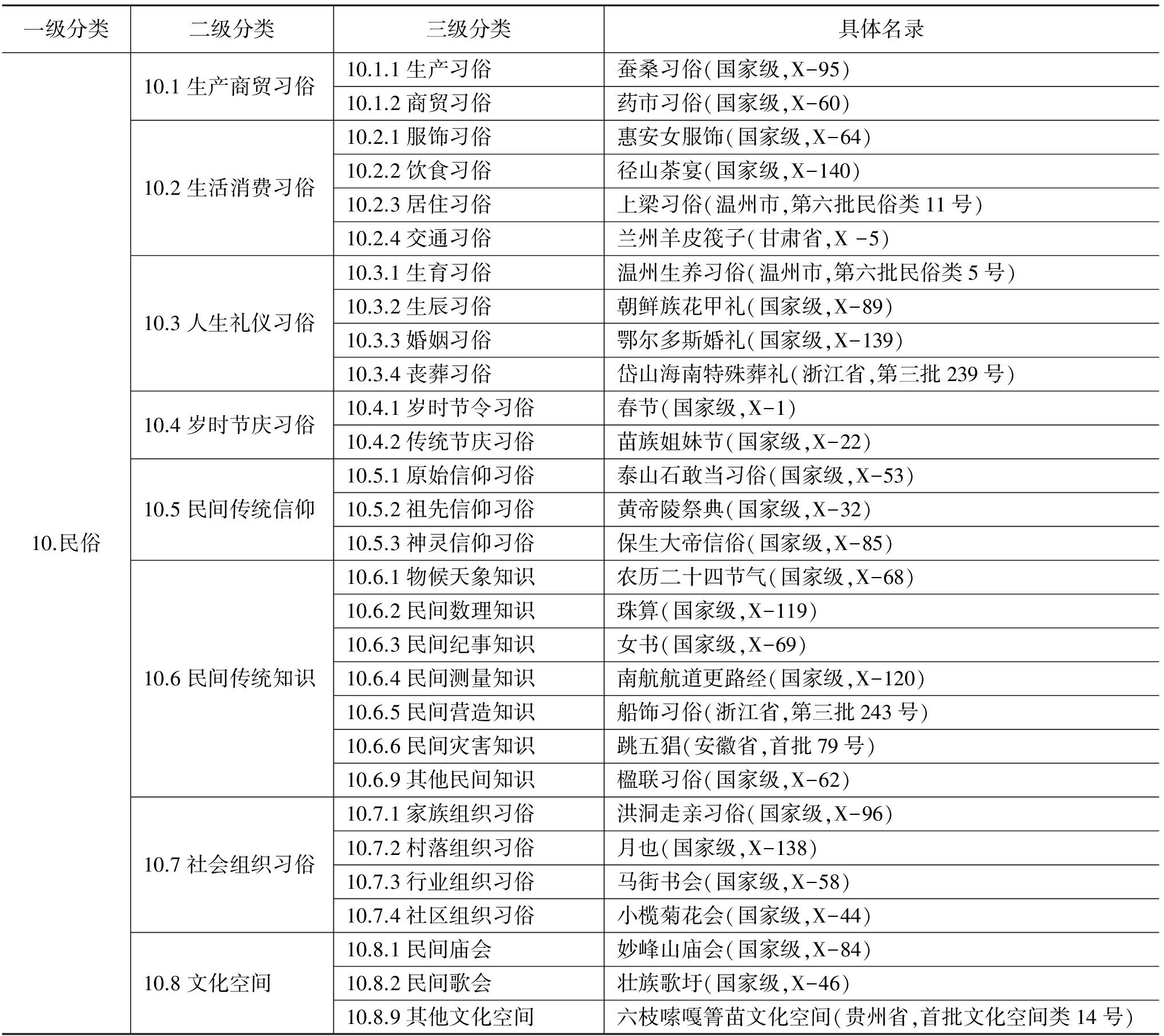

首先,根据科学性和全面性原则,民俗类非遗的二级分类以《手册》的一级分类作为基础参照,并仔细斟酌了“社会组织”和“文化空间”类民俗存在的必要性(见表2)。在将《手册》中可以确定为非遗名录一级类别中的九个类别排除后,将余下的“(十)生产商贸习俗”“(十一)消费习俗”“(十二)人生礼俗”“(十三)岁时节令”“(十四)民间信仰”“(十五)民间知识”作为二级分类的主干,分别对应新的二级分类中的“10.1生产商贸习俗”、“10.2生活消费习俗”、“10.3人生礼仪习俗”、“10.4岁时节庆习俗”、“10.5民间传统信仰”和“10.6民间传统知识”。然而,这样的分类并不能完全囊括民俗类非遗的全部项目。尤其是以“马街书会”(国家级,X-58)、“小榄菊花会”(国家级,X-44)为代表的具体名录,这种中国传统社会中民间各种形成稳定互动关系的人们共同体的民俗活动,难以在上述分类中体现。因此,借鉴了钟敬文先生《民俗学概论》中对“社会组织民俗”的分类[14],以及林继富、王丹《解释民俗学》中对“社会家庭民俗”的界定[5]106,将“10.7社会组织习俗”作为二级分类之一。再者,考虑到“文化空间”在非遗保护工作的重要性、特殊性和独立性,以及各级非遗名录中确实已经存在该类项目的现实情况,在坚持名录一级分类十分法的基础上,将“10.8文化空间”作为“民俗”下的一个二级分类。“文化空间”在非遗申报上是有所专指的,当前名录中“民俗”类下的庙会、集会、歌会等项目实际都应该归属于“文化空间”[15]。我国一些省级非遗名录在“民俗”类的项目命名中就有“文化空间”,如“六枝嗦嘎菁苗文化空间”(贵州省,首批文化空间类14号)、“化屋苗族文化空间”(贵州省,第二批民俗类53号);“房山大石窝石作文化村落”(北京市,BJX-4)等。由此,民俗类非遗便建立起了八个二级分类类别。

表2 民俗类非遗的多层次分类体系

其次,根据实用性原则,依据不同情况参考多个已有分类进行更深层次的三级分类(见表2)。其一,直接借鉴权威科学的已有分类。如“10.2生活消费习俗”、“10.6民间传统知识”均直接借鉴了《手册》的分类,“生活消费习俗”分设“10.2.1服饰习俗”、“10.2.2饮食习俗”、“10.2.3居住习俗”、“10.2.4交通习俗”,“民间传统知识”分设“10.6.1物候天象知识”、“10.6.2民间数理知识”、“10.6.3民间纪事知识”、“10.6.4民间测量知识”、“10.6.5民间营造知识”、“10.6.6民间灾害知识”。“10.4岁时节庆习俗”则借鉴了《解释民俗学》的分类,以“10.4.1岁时节令习俗”强调民间生产、生活的时令性,以“10.4.2传统节庆习俗”强调民间集会中的庆典性。其二,部分借鉴较为科学全面的已有分类。如考虑到“庙会”的文化空间属性、“巫术与禁忌”不宜列入非遗名录等实际情况,“10.5民间传统信仰”直接借用了《手册》中“民间信仰”的部分分类,分设“10.5.1原始信仰习俗”、“10.5.2祖先信仰习俗”、“10.5.3神灵信仰习俗”。其三,对部分二级分类进行归纳总结。《手册》按照大农业的行业标准对“10.1生产商贸习俗”进行划分,过于繁琐,遂将“农、林、牧、副、渔”以及部分手工业统一为“10.1.1生产习俗”,同时将“10.1.2商贸习俗”单列为一个三级分类。同理,“10.3人生礼俗习俗”中的“妊娠、分娩、诞生、命名”可总括为“10.3.1生育习俗”,“满月、百日、周岁、成年礼、寿诞礼”综合为“10.3.2生辰习俗”,同时还有“10.3.3婚姻习俗”和“10.3.4丧葬习俗”。其四,对部分已有分类进行概念替换。钟敬文认为“10.7社会组织习俗”包括了“血缘组织”“地缘组织”“业缘组织”等,实际指的是以血缘为关系的家庭,以地缘为关系的村落、社区,以业缘为组织的行业,因而依次划分并命名为“10.7.1家族组织习俗”、“10.7.2村落组织习俗”、“10.7.3行业组织习俗”和“10.7.4社区组织习俗”。其五,对概念探析之后的简单划分。在《文化部关于申报第一批国家级非物质文化遗产代表作的通知》中,明确指出“文化空间”包括了庙会、歌圩、传统节日庆典等内容;乌丙安先生也指出,遍布在我国各地各民族的传统节庆活动、庙会、歌会(或花儿会、歌圩、赶坳之类)、集市(巴扎)等等,都是最典型的具有各民族特色的文化空间[15]。综合上述观点,并考虑到民俗类非遗项目中民间“庙会”和“歌会”数量较多、空间特征鲜明等特征,可尝试将其列入“文化空间”的三级分类。如此以来就将“10.8文化空间”分设为“10.8.1民间庙会”和“10.8.2民间歌会”。

再次,根据全面性和实用性原则,应合理预测未来国家级非遗名录的发展趋势,谨慎对待“其他”类。随着非遗保护成为一项具有全民共识和高度价值意义的文化工程,非遗“民俗”分类势必要紧扣其整体发展趋势。自2006年我国颁布第一批国家级非遗名录之后,各地各级政府申报非遗的热情空前高涨,我国整个非遗名录体系在数量上也呈持续增长趋势,一些新的文化表现形态不断出现,如“10.6民间传统知识”、“10.8文化空间”就可能在未来存在较多新的具体名录。那么,针对此种情况,可以设置“其他类”的三级分类指标,但在归属、编号上均以“9”为编号,如“10.6.9其他民间知识”和“10.8.9其他文化空间”。“六枝嗦嘎箐苗文化空间”(贵州省,首批文化空间类14号)是对苗族分支长角苗进行民俗文化研究和民族风情旅游的理想场所,并不单纯具有庙会或者民间歌会等单一功能,因此可以单独划归“10.8.9其他文化空间”。

最后,根据本真性原则,必须重视民俗类非遗具体名录项目的多重文化属性。本研究的分类体系在二级分类上借鉴了民俗学的分类标准,三级分类是根据项目的时间阶段性、组织结构差异、文化特质差别等标准进行,在编号上按照二、三级分类逐级编号,对名录可能作出的一些调整留有可操作空间。此外,建议借鉴《代表作》的表达范式,在基础分类之后对具体项目的多重属性作附加说明:比如“兰州羊皮筏子”(甘肃省,X-5),其羊皮筏子的传统制作工艺十分考究,是应当传承的传统手工技艺;然而乘坐羊皮筏子的交通习俗也同样特色鲜明,可以将其同时归属于“8.民间传统手工技艺”和“10.民俗”两个一级分类。然而,要实现这个层面的要求,“民俗”类非遗的分类任务是任重而道远的。

当然,对“民俗”类非遗的分类是一项细致的工作,既要理论联系实际,又要结合现状和未来,本研究中对重构民俗类非遗的尝试还存在较多不足之处,期待研究者共勉。

参考文献:

[1] 翟群.我国非物质文化遗产进入全面保护阶段[N].中国文化报,2010-06-03(1).

[2] 田兆元.中国“非遗”名录及其存在的三大问题[M]∥杨正文,金艺风.非物质文化遗产保护东亚经验.北京:民族出版社,2013:248-253.

[3] 黄永林,王伟杰.数字化传承视域下我国非物质文化遗产分类体系的重构[J].西南民族大学学报:人文社会科学版,2013(8):165-171.

[4] 巴莫曲布嫫.非物质文化遗产:从概念到实践[J].民族艺术,2008(1):6-17.

[5] 林继富,王丹.解释民俗学[M].武汉:华中师范大学出版社,2006.

[6] 叶涛,吴存浩.民俗学导论[M].济南:山东教育出版社,2002:7-15.

[7] 董晓萍.非物质文化遗产与民俗评估[J].北京师范大学学报:社会科学版,2005(5):43-49.

[8] 中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心.中国非物质文化遗产普查工作手册[M].北京:文化艺术出版社,2007.

[9] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2013.

[10] 苑利,顾军.非物质文化遗产学[M].北京:高等教育出版社,2009:14-16.

[11] 苑利,顾军.非物质文化遗产分类学研究[J].河南社会科学,2013(6):58-62.

[12] 张敏.论非物质文化遗产的分类[D].杭州:浙江大学,2010.

[13] 赵心宪.关于民俗类国家级“非遗”再分类必要性的思考——以秀山花灯为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2012(5):58-66.

[14] 钟敬文.民俗学概论[M].北京:高等教育出版社,2010:6.

[15] 乌丙安.民俗文化空间:中国非物质文化遗产保护的重中之重[J].民间文化论坛,2007(1):98-100.

责任编辑:毕 曼